„Natürlich, Sir, sind wir wütend“ sagt Nerie Jose Taña. „Uns hat nie jemand gesagt, wie gefährlich diese Mittel sind.“

Der 49-jährige, schlanke Mann mit den markanten Gesichtszügen steht auf einer Ölpalmplantage in der Nähe von Kaanibungan, einem abgeschiedenen Dorf im Regenwald Mindanaos – der südlichsten der drei Hauptinseln der Philippinen. Auf dem Rücken trägt er einen 16 Liter fassenden Kanister. Er will uns demonstrieren, wie er und die Männer und Frauen aus seinem Dorf jahrelang giftige Pestizide versprühten. Im Kreis läuft er um die Palmenstämme, „Circle Spraying“ heisst das. Dann schreitet er systematisch eine Fläche zwischen vier Stämmen ab: „Blanket Spraying“ nenne man dies.

Eine wirkliche Schulung habe niemand der Arbeitenden erhalten, sagt er, als er wieder neben uns steht. Von der Personalagentur, die sie angestellt habe, seien ihnen lediglich Handschuhe abgegeben worden und Atemmasken. Zudem habe man ihnen zwei Regeln eingebläut:

„Sie sagten uns, wir dürften während des Sprayens nicht rauchen. Und wir dürften nicht zu nahe an die Palmen sprayen, weil die sonst eingingen. Das war‘s.“

Die Bewohnerinnen und Bewohner Kaanibungans leben in Bambushütten, Strom gibt es hier erst seit kurzer Zeit. Bis vor gut zehn Jahren versorgten sie sich von dem, was die Böden rund um ihre Hütten hergaben, bauten Mais an und Reis, Süsskartoffeln und Maniok, Bananen, Kokosnüsse, Mangos. Dann entschieden sie sich, 900 Hektaren ihres Landes an ein philippinisch-amerikanisches Agrounternehmen abzutreten – auf 25 Jahre hinaus.

Wieso? Die Männer aus dem Dorf scharen sich auf der Veranda vor einer Hütte um die Besucher und reden durcheinander: Eine neue Strasse zum Dorf habe ihnen die Firma versprochen, Investitionen in bessere Behausungen, medizinische Versorgung, ein höheres Einkommen. Ab 2006 begannen die meisten Männer und einige Frauen aus dem Dorf, auf der Plantage zu arbeiten, doch der Traum eines besseren Lebens erfüllte sich nicht. „Kein Versprechen haben sie gehalten“, sagt einer der Männer enerviert.

Gramoxone in aller Munde

Mitte 2016 stellte die Plantagenbetreiberin den Betrieb nach Lohnstreitigkeiten mit den Arbeitenden ein, aus ökonomischen Überlegungen offiziell. Seither sind die Menschen aus dem Dorf wieder auf sich gestellt, umgeben von Palmen, an denen Früchte wachsen, die sie nicht essen können. Sie sind gleich weit wie vor zehn Jahren, minus 900 Hektar Land. Und sie sind alleine gelassen mit den Krankheiten, für die sie eine Hauptursache benennen: das jahrelange Hantieren mit giftigen Pflanzenschutzmitteln.

Vor der Hütte zählen die früheren Plantagenarbeiter auf, was sie nach der Arbeit mit den Pestiziden durchmachten:

Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, taube Glieder, das Gefühl von Nadel- stichen auf der Haut, Sehschwächen, verfärbte Nägel, Atembeschwerden, getrübte oder doppelte Sicht.

„Gramoxone.“ Das sagen fast alle Männer als erstes, als wir sie fragen, welche Pestizide sie eingesetzt hätten. In den Philippinen ist auch generisches „Paraquat“ im Umlauf, aber „Gramoxone“ heisst einzig das Fabrikat, das von Syngenta vertrieben wird. Es scheint also klar,dass die Sprayerinnen und Sprayer aus Kaanibungan das „Schweizer“ Produkt verwendeten. Den Namen „Syngenta“ allerdings haben die meisten noch nie gehört. Niemand von ihnen hat je einen Vertreter, eine Vertreterin des Unternehmens getroffen.

Nach jahrelangem Hantieren mit Pestiziden sitzt Elvin Abres im Rollstuhl – wegen eines Tumors im Hoden, der wohl auf das Rückenmark übergegriffen hat. Ein MRI kann er sich nicht leisten.

Die Mädchen arbeiteten mit

Als die Plantagenbetreiberin nach ein paar Jahren Betrieb dazu übergegangen war, die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht mehr pro Stunde, sondern nach der geernteten Menge zu bezahlen, nahmen diese auch ihre Kinder mit auf die Felder.Etwa die beiden Schwestern April Joy, heute neun Jahre alt, und Lovely, zehn.

Sie sammelten die um die Palmenstämme verteilten, einzelnen Früchte auf, mit blossen Händen, genau dort, wo vorher die Pestizide versprüht worden waren.

Nun zeigen die beiden Mädchen auf die Innenflächen ihrer Hände, auf die Handrücken und auf die Unterarme; „hier“, sagen sie, habe es sie nach der Arbeit stets gejuckt, und schwindlig sei ihnen gewesen.

__

Im Video: Nerie Jose Taña über fehlende Instruktionen, das ungeschützte Arbeiten mit giftigen Pestiziden und Kinder auf den Plantagen.

Bald auch in Brasilien verboten

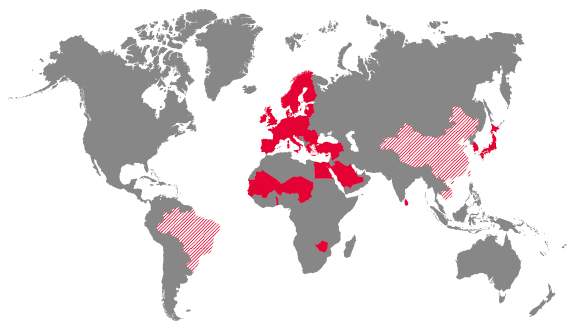

Die Gefahren von Paraquat sind hinlänglich bekannt. Im Februar hat Public Eye die bislang wohl umfangreichste Sammlung von Studien zu den gesundheitlichen Folgen des Unkrautvertilgungsmittels veröffentlicht. Paraquat ist mittlerweile in über fünfzig Nationen verboten, in der Schweiz seit 1989, in der EU seit 2007.

In diesen Ländern ist Paraquat verboten (rot) oder ein Verbot beschlossen (rot schraffiert)

Das bislang letzte Land, das ein Verbot beschlossen hat, ist Brasilien. Im September hat die dortige Gesundheitsbehörde Anvisa bekannt gegeben, sie werde die Herstellung, Einfuhr, Vermarktung und Verwendung des Herbizids untersagen – nach einer dreijährigen Übergangszeit.

Viele, teils schwere Vergiftungen

Die Begründung: Das Pestizid habe in Brasilien zu vielen, teils schweren Vergiftungsfällen geführt, es könne die Parkinsonerkrankung befördern und das Erbgut irreversibel beschädigen, und das Tragen von Schutzausrüstung allein verhindere Vergiftungen nicht.

Allerdings stellt die Anvisa in Aussicht, das Verbot allenfalls wiederrückgängig zu machen, wenn bis in drei Jahren neue Studien vorliegen, welche die Unbedenklichkeit von Paraquat – insbesondere hinsichtlich Mutationen des Erbguts – belegen.

Rückläufiger Umsatz

Es ist davon auszugehen, dass die Agroindustrie einige Anstrengungen unternehmen wird, um den Entscheid umzukehren. Denn Brasilien ist für sie und gerade für Syngenta nicht irgendein Markt. In keinem Land der Welt wird mehr Paraquat verspritzt als dort. Syngenta macht über die Hälfte seines Paraquat-Umsatzes in Brasilien und erwirtschaftet dort insgesamt mit jährlich rund zwei Milliarden Dollar zwanzig Prozent ihres Gesamtumsatzes. Und die Ankündigung Brasiliens ist nur der letzte einer ganzen Reihe ähnlicher Entscheide in diesem Jahr: Im Januar hat die US-Umweltschutzbehörde EPA neue Einschränkungen für die Verwendung von Paraquat eingeführt. Im Februar hat Vietnam entschieden, Paraquat ab 2019 zu verbieten. Und im April hat China, wo Paraquat in seiner flüssigen Form schon heute nicht mehr verwendet werden darf, bekannt gegeben, das Herbizid ab 2020 komplett zu untersagen.

Keine guten Aussichten für das Geschäft mit dem Pestizid, das seit 1962 auf dem Markt ist. Der weltweite Umsatz mit Paraquat betrug im Jahr 2016 noch schätzungsweise eine Milliarde Dollar. Der Marktanteil der Marktführerin Syngenta dürfte sich auf etwa 40 Prozent – oder 400 Millionen Dollar im Jahr 2016 – belaufen.

Aber die Verkäufe sinken seit einigen Jahren stark: 2014 machte das Unternehmen mit nicht-selektiven Herbiziden – vor allem mit Paraquat und Glyphosat – noch fast 1,5 Milliarden Dollar Umsatz. 2015 waren es noch 900 Millionen, 2016 noch 770.

Ein Rückgang auf die Hälfte – innert gerade mal dreier Jahre.

Syngentas Umsätze in Mio. USD mit nicht selektiven Herbiziden (in erster Linie Glyphosat und Paraquat).

Schulungen alleine reichen nicht

Doch noch ist Syngenta nicht bereit, den giftigen Oldtimer des Pflanzenschutzes aus dem Sortiment zu nehmen. Stattdessen betont das Unternehmen seit Jahren bei jeder Gelegenheit, Paraquat sei ungefährlich, wenn es vorschriftsgemäss eingesetzt werde. Im „Good Growth Plan“, dem Plan für verantwortliches Wachstum,den Syngenta vor vier Jahren präsentiert hat, lautet eine von sechs Verpflichtungen: „Gute Arbeitsschutzpraktiken vermitteln“. Konkret: Der Konzern verpflichtet sich, bis 2020 zwanzig Millionen Anwenderinnen und Anwender in Arbeitssicherheit zu schulen, insbesondere in Entwicklungsländern.

Nur: Welcher Prozentsatz aller Anwenderinnen und Anwender von Syngentas Pestiziden mit den Schulungen tatsächlich erreicht werden und worin diese genau bestehen, ist unklar. Klar ist: Schulungen alleine reichen nicht aus. Der Verhaltenskodex zum Umgang mit Pestiziden der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Uno (FAO) nennt Schulungen lediglich als die dritte Priorität zur Risikoverminderung. Wichtiger ist es, erstens grundsätzlich weniger Pestizide einzusetzen und zweitens hochgefährliche Pestizide durch weniger gefährliche zu ersetzen. Diese beiden Ziele hat sich Syngenta freilich nicht in ihren „Good Growth Plan“ geschrieben – sie würden sich wohl zu schlecht vertragen mit den Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre.

Über die Schulungen aber führt Syngenta scheinbar rigoros Buch: Gemäss den Angaben in einer öffentlich einsehbaren Datenbank hat das Unternehmen zwischen Oktober 2013 und September 2016 in Südostasien insgesamt 1 865 709 Menschen in der sicheren Handhabung von Pestiziden geschult.

Aus Kaanibungan hat nie jemand an einer solchen Schulung teilgenommen.

Das Dorf sei damit alles andere als eine Ausnahme, sagt der philippinische Arzt und Aktivist Romeo Quijano, der Kaanibungan mehrmals besucht und auch sonst in zahlreichen Feldbesuchen hunderte Anwenderinnen und Anwender von Pestiziden interviewt hat.

Romeo Quijano in Kaanibungan.

„Die grosse Mehrheit der Menschen, die ich in den letzten Jahrzehnten befragt oder untersucht habe, sagten mir, sie seien gar nicht oder kaum über die gesundheitlichen Gefahren aufgeklärt worden“, sagt er. Dafür seien die Herstellerfirmen von Pestiziden direkt verantwortlich zu machen: „Die Hersteller müssen sicherstellen, dass ihre Produkte mit adäquater Schutzausrüstung angewandt werden. Gerade in weniger entwickelten Ländern ist das viel zu oft nicht der Fall.“

__

Im Video: Der philippinische Arzt und Aktivist Romeo Quijano zur Verantwortung von Syngenta und der Schweiz.

Klare Verletzung der Menschenrechte

Die UN-Sonderbeauftragten für Giftmüll und das Recht auf Nahrung haben in ihrem diesjährigen Bericht zuhanden des UN-Menschenrechtsrates unmissverständlich festgehalten:

„Bevölkerungen anderer Länder Giftstoffen auszusetzen, welche nachweislich schwerwiegende Gesundheitsprobleme oder gar den Tod verursachen können, stellt eine klare Verletzung der Menschenrechte dar.“

In der Schweiz wollte die Genfer Nationalrätin Lisa Mazzone (Grüne) nach Public-Eye-Berichten über Syngentas Exporte vom Bundesrat unlängst wissen, ob er nicht auch der Ansicht sei, „dass es in der Verantwortung von Syngenta liegt, sicherzustellen,dass ihre Pestizide keine nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte haben, oder, falls dies der Fall ist, dem ein Ende zu setzen?“

Lisa Mazzone, Genfer Nationalrätin der Grünen

Die Antwort des Bundesrates fiel unverbindlich aus: Er erwarte, „dass jedes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz nicht nur die in der Schweiz und im Ausland geltenden Vorschriften einhält, sondern auch die internationalen Normen berücksichtigt.“ Für die „Kontrolle der Einhaltung der Rechtsvorschriften“ seien allerdings „die nationalen Behörden zuständig“. Aus Sicht von Public Eye machtes sich der Bundesrat damit viel zu einfach. „Mit Blick auf den Schutz der Menschenrechte macht sich die Schweiz verantwortlich, wenn sie Bevölkerungen diesen giftigen Produkten aussetzt“ sagte Landwirtschafts-Experte Laurent Gaberell im Interview mit Swissinfo.

Doch der Bundesrat ist weiter nicht bereit, hiesige Konzerne verbindlich in die Pflicht zu nehmen. Die von Public Eye mitlancierte Konzernverantwortungsinitiative, die von Unternehmen verlangt, dass sie mögliche Menschenrechtsverletzungen in ihren Geschäftsabläufen erkennen, Gegenmassnahmen ergreifen und darüber Bericht erstatten, lehnt er ab. Sie gehe „zu weit“,Unternehmen könnten ihren Sitz ins Ausland verlegen, was den Wirtschaftsstandort Schweiz schwächen würde. Im Klartext: Wirtschaft vor Menschenrechten.

„Es muss verboten werden“

Vor einem knappen Jahr warf ein Reporter in einem Artikel für die New York Times die Frage auf, warum Syngenta das Pestizid Paraquat nach wie vor exportiert, obwohl es in Europa längst verboten ist. Philip A. Botham, bei Syngenta verantwortlich für Produktesicherheit, sagte ihm: "Wir würden niemals irgendeine Chemikalie vermarkten oder weiter vermarkten, bei der wir tatsächlich das Gefühl hätten, sie stelle ein Gesundheits- oder ein Umweltrisiko dar."

Für Nerie Jose Taña, den philippinischen Bauern, kann diese Aussage nur wie Hohn klingen. Er sagt:

„Den Firmen muss verboten werden, diese giftigen Pestizide herzustellen.“

Public Eye engagiert sich für die Menschen, deren Rechte durch die wirtschaftlichen Tätigkeiten von Schweizer Unternehmen bedroht sind.

Engagieren Sie sich mit uns: Werden Sie Mitglied von Public Eye oder unterstützen Sie uns mit einer Spende, damit wir uns weiter dafür einsetzen können, dass Konzerne wie Syngenta in die Verantwortung genommen werden.

Lust auf weitere Geschichten und Reportagen? Bestellen Sie kostenlos unser Magazin.

Text: Timo Kollbrunner, Public Eye

Bilder und Videos: Renato A. Mabilin

Montage: Maxime Ferréol, Public Eye

Infografiken: www.opak.cc